GW明けの話に好きな小説の話と映画化の話を添えて

今日は、大学受験kawaiラボの河井です。GWが明けましたね。今年は3年ぶりに規制のかかっていないGWでしたので、帰省されたり(ダジャレではありません)、部活だったり友人との時間を過ごしたり、楽しみながら、その中で時間を作って勉強しにも来て、とそういう時間を過ごした人が多かったように思います。

GWといえば、受験学年で部活動をやってきている人で、引退を迎えるのが多い頃合いです。引退までは部活を優先していたけど、ここでギアを上げたい!という方は是非一度ご相談ください。吹奏楽など、夏のコンクールまでやっていく人はその終わりまでは待てず、スケジュールの合間を探して勉強を進めていくことがどうしても必要です。大学受験kawaiラボは時間のやりくりの自由度も大きいので、なるべく早くご相談いただければと思います。ご相談はこちらから。

また、定期試験が早い人で今日で1週間前とかもうすぐとか、もうちょっとゆっくりな人で2週間を切った頃合い、2期制の人はまだ1月くらいありますが、その勉強に舵を切っていく頃合いです。数学Iで場合わけが出てき始めて急にわからなくなってくる、そんな季節でもあります。高1と一貫校の中3が高校数学に苦しみ始める、そんな時期です。ちょっとつまづいてるな、と思ったり、つまづく前にご相談いただけると幸いです。

と、営業的なお話ばかりしていてもツマラナイですし、真面目な受験や科目の話だけだと食傷気味になってしまいますよね…。とついに気付いたので、たまには自分の好きなものの話をしようかと。昨日、大学受験kawaiラボの国語を担ってくださっている寺子屋はじめの安田先生が三国志の話をしていたので、僕も三国志の話をしたくなったのですが、自分の三国志の履歴がヘンテコなのとdeep過ぎる話に突入しそうになったので、ネタ被りもなんですし今日のところはお蔵入りで…。

で、少々違う話として僕の高校時代のお供であった長編小説「銀河英雄伝説」の話をしてみようかと思います。僕の高校時代のお供ですが、新書での第1巻の初版はなんと1982年、僕が1歳のときです。僕が高1だった1996年に学校帰りにたまたま立ち寄った本屋で、その年に文庫化の1巻を手にしたのがきっかけで受験期まで全巻読んでいたわけです。しかも、同時期にPCゲームにものめり込んでいて、三国志も含めてやりこんでいたので、世間的な考えからしたらよく受験を通過したもんだ、と言われます(笑)

作品としてはいわゆるSF、その中でもスペースオペラと言われるものですが、宇宙における国家間の戦争の舞台から、政治・戦略・権謀術数や人間関係、権力の変遷といった群像劇の流れを全面に出したもので、中国史などの歴史上のエピソードが入り込んでいて、そこから派生して僕はマキャベリの「君主論」などを読むきっかけにもなったわけです。戦略思想と戦術とは何か、堕落した民主政治と最高級の独裁・帝政の価値観、そういったことを考えるきっかけとなった作品であります。

スペースオペラで戦争、内戦、権謀術策が描かれているので、登場人物の死、が必然的に描かれます。両勢力の2大主人公、ヤン・ウェンリーとラインハルト・フォン・ローエングラムの死に伴うドラマもですが、何よりも心を掴んで離さないのがラインハルトの盟友、ジークフリード・キルヒアイスの死です。内戦の終結を祝う式典で降伏した士官に暗殺されそうになるラインハルトをその身を呈して救い、直前のわだかまりに一言も触れずに「ジークは昔の誓いを守りました」とラインハルトの姉のアンネローゼに言い残して命を閉じる、この姿には涙せずにはいられません。何度読んでも、映画館でも涙してしまう一幕です。

今しがた、映画館でもと言いましたが、実は2018年から「銀河英雄伝説Die Neue These」シリーズとして映画化されています。この春から第3シーズン「激突」が3部作で上映されていて、第3章が5月13日から上映なんですよね。本編10巻で、第3シーズンで3巻でここまで3年半、10巻までいくには約9年ぐらいかかりそうなので、50歳まで追いかけていかなければならないようです(笑)。よかったら是非見てみてください。今回は戦闘シーンが熱いと思いますよ!

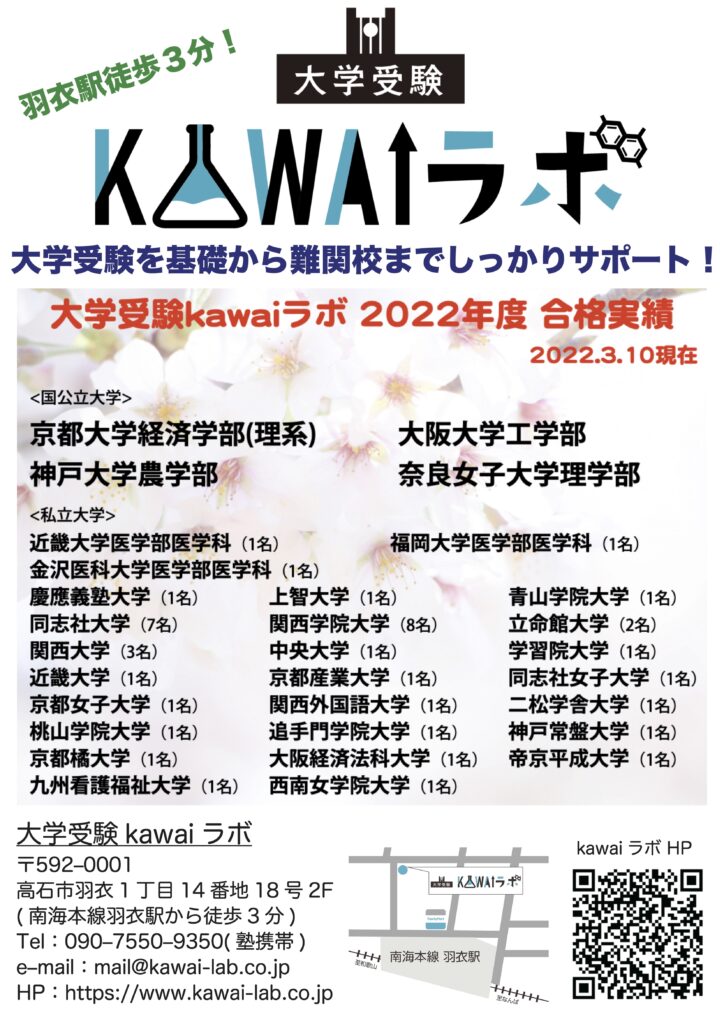

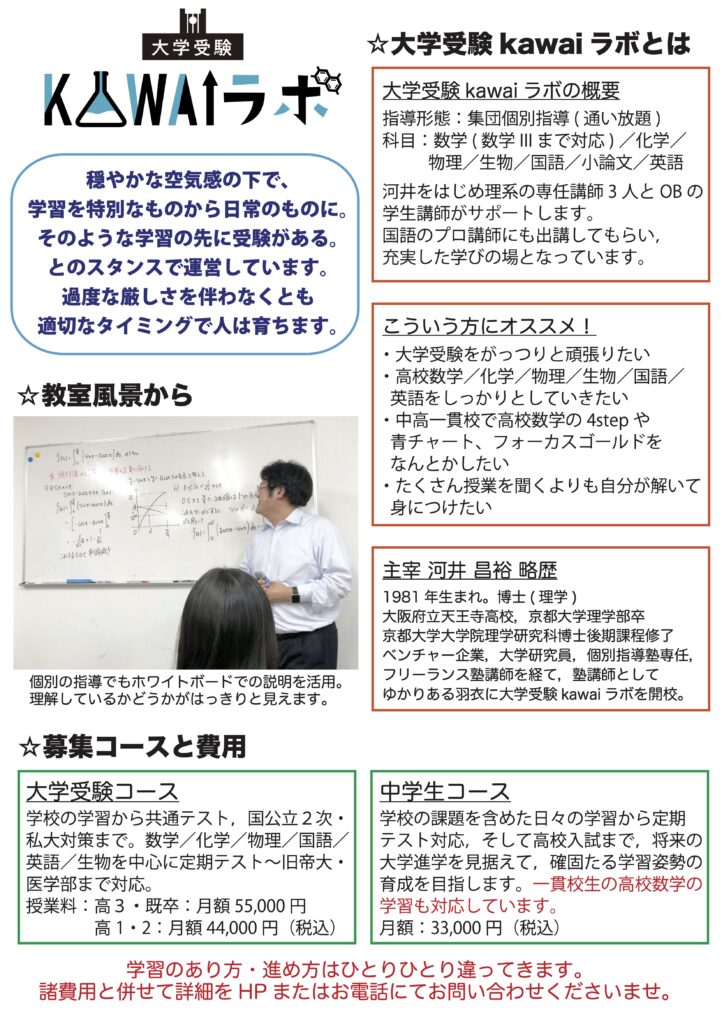

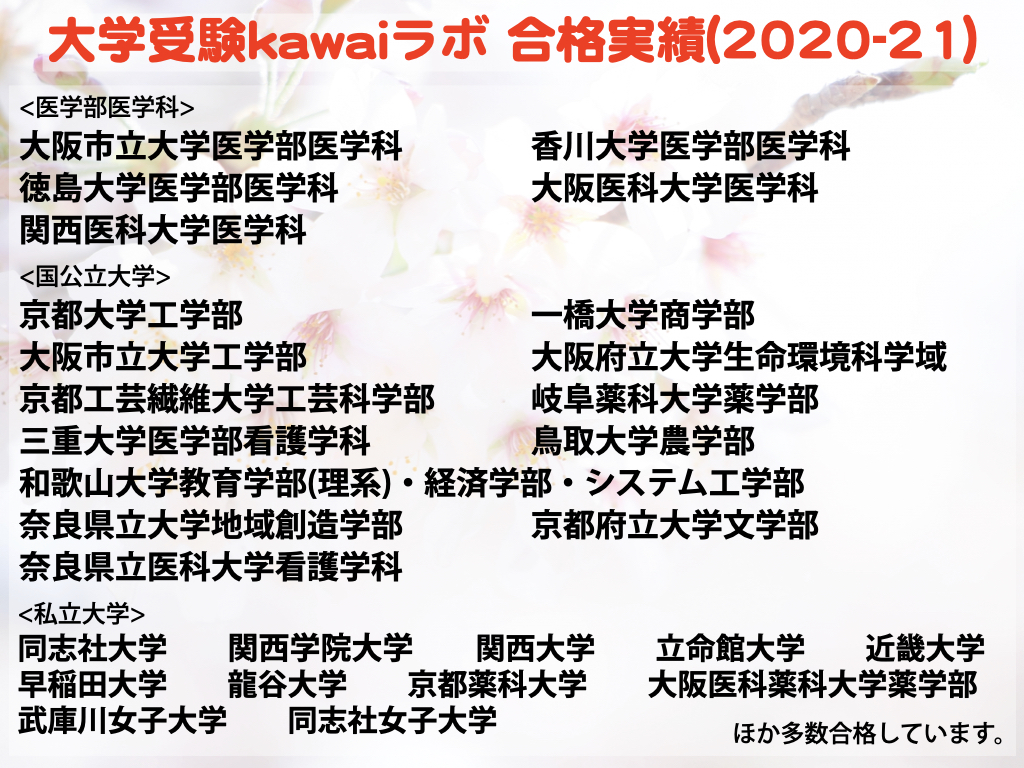

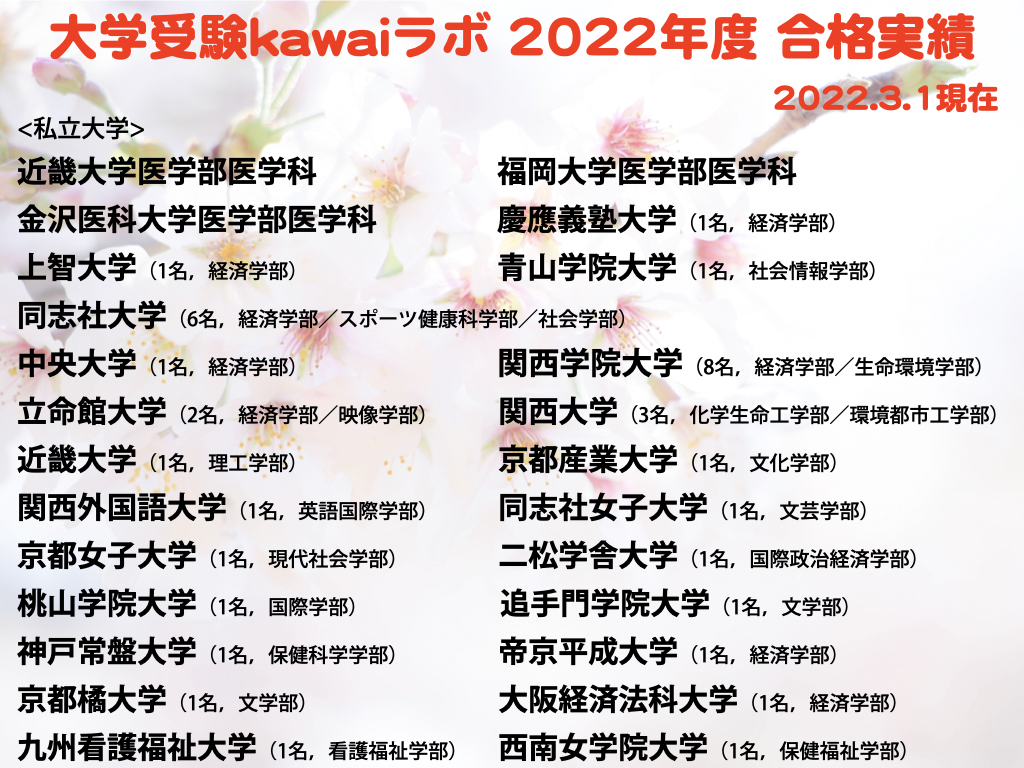

2022年度、春から頑張っていきたい方、塾をお探しの方はこちらから募集要項をご覧頂き、こちらからお問合せくださいませ。